domingo, 2 de enero de 2022

sábado, 5 de diciembre de 2020

¿QUÉ NOS HACE HUMANOS?

Dice el neurocientífico David Eagleman que han existido tres revoluciones científicas de notable importancia en relación a nuestro lugar en el mundo como especie. La primera, la revolución copernicana, que puso en evidencia que nuestro planeta no es el centro del universo y que a pesar de lo que pueda parecer el Sol no da vueltas alrededor nuestro. Es más, con el tiempo ha quedado en evidencia que nuestra planeta es solo “un pequeño punto azul pálido” - parafraseando a Carl Sagan – minúsculo y perdido en la inmensidad del Universo. La segunda revolución vino de la mano de Darwin.

No es necesario explicar lo que supuso para encontrar nuestro lugar en la naturaleza, y por tanto, para abandonar definitivamente una visión creacionista del mundo y, sobre todo, de nuestra especie, que hasta entonces se había considerado hecha a “imagen y semejanza” de un dios que lo había hecho todo de la nada. La tercera revolución es mucho más reciente y pone en evidencia, según Eagleman, que la consciencia no es de ninguna utilidad; es solo un subproducto de los fenómenos neuronales que no tienen ninguna capacidad de intervención. Y, efectivamente, el cerebro humano hace mucho de su trabajo de forma incosnciente, llegando a nuestra mente consciente apenas una pequeña parte de todo ese trabajo; además, llega tarde, y muchas veces, mal. Es más, si seguimos ahondando resultará que ese don, que hasta esta tercera revolución se creía que era “lo que nos hace humanos”, lo compartimos no solo con varios primates, sino con muchos otros mamíferoes e incluso con cetáceos y córvidos, entre otros.

Si tuviéramos que contestar a la pregunta de qué nos hace humanos, a casi cualquier nivel encontraríamos peculiaridades que hacen de nuestra especie algo único. Las que más han llamado siempre la atención tienen que ver con nuestro comportamiento y nuestra mente. Nos quedamos pasmados ante nuestra propia tecnología, nuestro conocimiento del mundo y nuestra capacidad para manipularlo casi a nuestro antojo. Sin embargo, y a pesar de las apariencias, no nos engañemos. Estamos lejos de ser divinos. La mejor respuesta que a día de hoy podemos dar a la pregunta de qué nos hace humanos es, en realidad, muy sencilla: no somos otra cosa sino un primate que ha evolucionado hipertrofiando su capacidad para las relaciones sociales. Los demás avances no serían sino el resultado de aplicar al resto del mundo nuestros dispositivos cerebrales para desentrañar las mentes de los otros.

Ciertamente, las entrañas de nuestro cerebro muestran numerosos aunque minúsculos ajuestes, tanto a nivel sináptico como de redes neuronales, que son la base de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Pero ninguna de ellas parece ser otra cosa que la evolución de piezas y dispotivos cerebrales ya existentes en otros primates, especialmente en los grandes simios. No hay nada que podamos señalar con el dedo y decir “esto, esto es lo que nos hace humanos”. Los productos mentales y comportamentales de ese cerebro tampoco parecen mostrar nada particularmente especial, que no se puedan entender como lo mismo que encontramos en otros seres vivos, solo que más exagerado.

Que el ser humano haya sido su propia presión evolutiva, cada vez con más protagonismo y de una manera ascendente, probablemente desde nuestros ancestros australopitecus, nos ha llevado hasta donde estamos hoy día. Con todas nuestras increíbles facultades mentales, sí, pero también con el egoìsmo y la brutalidad propios de un primate. Si algún día consiguiéramos erradicar algunos de nuestros instintos que, a nuestros propios ojos, resultan más indeseables, entonces sí podremos hablar de un salto verdaderamente cualitativo en nuestra evolución.

Manuel Martín-Loeches.

Profesor de Psicobiología, UCM.

La Aventura de la Historia, 200 momentos que transformaron el mundo.

miércoles, 22 de julio de 2020

GIGANTOPITHECUS.

miércoles, 15 de julio de 2020

AEGYPTOPITHECUS.

miércoles, 8 de julio de 2020

NOTARCTUS.

miércoles, 1 de julio de 2020

PLESIADAPIS.

miércoles, 20 de mayo de 2020

CLASIFICACIÓN DE LOS PRIMATES.

miércoles, 26 de febrero de 2020

FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.

miércoles, 19 de febrero de 2020

PALEOANTROPOLOGÍA, ESTUDIANDO LAS HUELLAS DEL PASADO HUMANO.

martes, 24 de diciembre de 2019

MAWSONIA, EL CAZADOR DE ALETAS LOBULADAS.

lunes, 9 de diciembre de 2019

DIPLOCAULUS.

domingo, 1 de diciembre de 2019

MORELLADON.

miércoles, 27 de noviembre de 2019

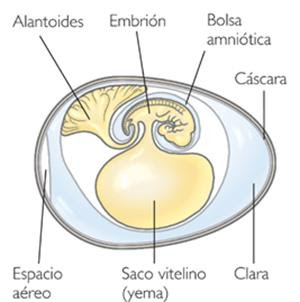

EL HUEVO AMNIOTA.

miércoles, 6 de noviembre de 2019

DREPANASPIS

lunes, 28 de octubre de 2019

HYRACOTHERIUM.

jueves, 9 de mayo de 2019

viernes, 5 de abril de 2019

ROBLEDAL DE MUSKILDA.

Los peregrinos que se dirigen a Santiago, cuando caminan por tramos como este, alcanzan una comunión plena con la naturaleza, experimentan una vuelta a los orígenes de nuestra especie. Hace millones de años abandonamos los bosques, bajamos de los árboles para convertirnos en seres humanos.