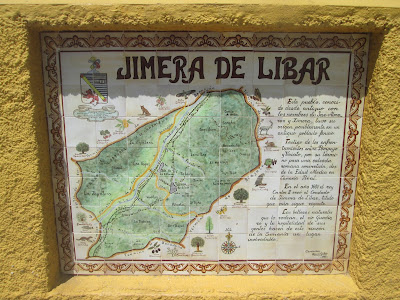

Jimera de Líbar a medio camino

entre el Valle del Guadiaro y la alta montaña, es un acogedor

pueblecito en la comarca pintoresca de la Serranía de Ronda, en

pleno parque Natural de Grazalema.

El municipio Jimea de Líbar (en

algún punto entre las sierras de Cádiz y Málaga) se divide en dos

barrios, la estación, a orillas del río Guadiaro, y el pueblo

(propiamente dicho) en la montaña. La plaza de San Roque es el

centro neurálgico del bario bajo, justo enfrente de la estación.

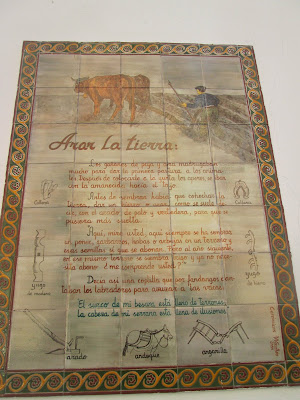

Los alrededores del pueblo se

caracterizan por las hazas dedicados a los cultivos de secano y por

las huertas, vinculadas a los cursos de agua permanente, olivares y

almendrales.

Hasta estos picachos llegó el

lusitano Viriato en sus correrías, y aquí cerquita se produjo una

refriega entre pompeyanos y cesarianos en la famosa guerra civil que

enfrentó a estos dos grandes generales imprescindibles para

comprender la historia de Roma.

Sus casa y calles se adaptan,

como no podría ser de otra manera, a la topografía del terreno. El

paisaje cambia casi imperceptiblemente del terreno abrupto poblado

por las típicas encinas y los alcornoques, a las suaves parcelas de

olivar, viñedo y las huertas que bajan al valle a beber. Las

pequeñas orquídeas florecen acá y allá llenando el paisaje con

sus colores y fragancias.

Al igual que sucede con las

poblaciones del entorno, Jimena de Líbar vincula sus orígenes,

primero con los asentamientos prehistóricos en cerros y cavernas,

que usaban los lugares de agregamiento y reunión como la Cueva de la

Pileta, y en segundo lugar, con la presencia histórica del Islam en

estas tierras serranas. La toponimia nos cuenta que Jimea nació como

Inz Almaraz, un emplazamiento que significa fortaleza o castillo de

mujer.

Sobre ese castillo se construyó

la iglesia del pueblo, en cuyos cimientos se ha encontrado un

cementerio musulmán.

La localidad, que en tiempos se

llamaba Ximena o Ximera, alcanzó su apogeo demográfico entrado el

siglo XIX. Pero cuando excavamos en las arenas del tiempo descubrimos

elementos arqueológicos vinculados con los fenicios, que

posiblemente comerciarían con los habitantes de la zona y los restos

de un ramal de la calzada romana que unía Acinipo (Ronda) con el

campo de Gibraltar y la bahía de Algeciras.

El buitre leonado campa a sus

anchas, aunque también son visibles otras rapaces emblemáticas de

la península Ibérica, como el águila real.