Hace dos mil años

rugían los estadios jaleando a sus ídolos. En esos campos de la

muerte no había ni balones, ni porterías, ni césped, solo acero,

dolor y sangre. No obstante, imagino que el fanatismo y la función

pública poco debían diferir de los deportes de masas actuales. Al

fin y al cabo, fueron los romanos los que inventaron aquello de Pan y

Circo.

La construcción del

coliseo emeritense se planificó de manera conjunta al teatro,

iniciándose las obras pocos años después. A partir de unas

inscripciones halladas en su interior, sabemos que el edificio se

inauguró en el año 8 a.C. Emérita Augusta comenzaba a ser una gran

ciudad, aunque en estos momentos ya era la capital administrativa de

la provincia Lusitania, antigua patria del famoso bandolero Viriato.

En la arena del

anfiteatro, al igual que sucede en la actualidad en las Plazas de

Toros, se celebraban combates a muerte; juegos de gladiadores o

combates entre hombres (normalmente vencedores) y animales, conocidos

como venetiones. Sin lugar a dudas, pasaban por ser los espectáculos

preferidos por el público.

Con el triunfo del

Cristianismo, el anfiteatro fue abandonado, y parte de la estructura

arquitectónica fue quedando oculta bajo tierra, mientras que las

zonas que no fueron sepultadas, se utilizaron como cantera para

realizar otras obras.

Durante mucho tiempo el

edificio se denominaba Naumaquia, en la suposición que en el recinto

se celebraban batallas navales (naumaquias), pero las campañas

arqueológicas iniciadas en la década de los '20 del siglo XX,

subsanaron el error.

El anfiteatro estuvo

rodeado por una calle que se adaptaba a la forma curva del edificio,

en uno de cuyos laterales se levantaba una acera porticada.

Los albañiles romanos

utilizaron opus caementicium (hormigón) a base de cal, cantos y

arena del río, para construir el núcleo sólido del anfiteatro.

Poco podían imaginar esos esforzados trabajadores que dos milenios

después su obra permanecerían en pie, siendo además, admirada por

la gente del futuro.

El graderío - cavea

- se construyó en parte sobre la misma colina que el teatro. El

acceso a esta zona se podía realizar a través de alguna de las

dieciséis puertas abiertas a lo largo del perímetro de la fachada.

La más importante se situaba en el extremo del eje occidental. El

graderío se divide en tres sectores, ima, media y summa cavea,

inferior, media y superior.

En los extremos del eje

menor del edificio, sobre las mismas gradas, se construyeron dos

tribunas, lo que vienen a ser palcos de honor, enfrentados, una

reservada a las autoridades y la otra para la persona que financiaba

el espectáculo.

La Tribuna de Editores,

era el lugar que ocupaba el magistrado o particular que sufragaba los

gastos del espectáculo. La inscripción en latín y grabada en el

dintel de granito hace referencia a la conmemoración de la

construcción del teatro.

Algunos restos hacen

suponer la existencia de otros dos palcos de honor situados sobre

cada una de las dos puertas de acceso a la arena, que se abren en

ambos extremos del eje mayor.

A través de este

pasillo, mediante escaleras, se accedía a las gradas media y

superior. El uso del ladrillo facilitó su forma abocinada hacia el

interior.

Este anfiteatro se

construyó bajo el mandato de Augusto, que asignó las gradas más

altas (el gallinero) a los esclavos y los pobres, el escalón más

bajo de una opulenta y decadente sociedad romana. A diferencia del

teatro, aquí, en el anfiteatro, damas y caballeros podían sentarse

juntos para disfrutar del espectáculo.

La arena, que tiene forma

de elipse (64'5 metros en su eje mayor y 41'2 en el eje menor) , era

la zona donde se desarrollaba el espectáculo. Un alto y robusto

podio, que servía para proteger al público, separa la arena del

graderío. Este muro estaba recubierto de mármol y rematado por una

cornisa.

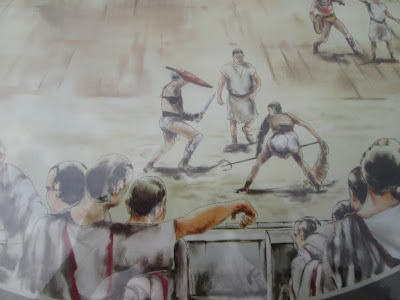

En esta zona estaban

situadas las pinturas murales referentes a los espectáculos

circenses y que se conservan en el Museo Nacional de Arte Romano.

La gran fosa en forma de

cruz que se abre en medio de la arena, estaba cubierta por un

entarimado de madera, y su interior debía utilizarse para almacenar

las jaulas de las fieras y el atrezzo escénico.

A los lados de las

galerías que atraviesan las gradas por el eje mayor, se abren dos

habitaciones, el lugar donde los gladiadores se preparaban para el

combate. De escasa altura, el gladiador debía agacharse antes de

saltar a la arena.

Una de estas

habitaciones, situada en la galería norte, estaba dedicada al culto

de la diosa Némesis. Los gladiadores se encomendaban a este deidad

de origen griego de la venganza, pero también de la justicia y la

fortuna. Antes de saltar a la arena le dedicaban un oración, "A

Némesis para que salga con los mismos pies con los que he entrado".

La inscripción reza lo

siguiente: "Dedicado a la invicta diosa Némesis Celeste por

Marcus Aurelius Felicius romano que cumplió su promesa de buen

grado".

En el anfiteatro de

Mérida, a través de una de las grandes puertas monumentales se

iniciaba el desfile que inauguraba los juegos, mientras que los

gladiadores triunfadores, los que cortaban orejas y rabo, salían en

volandas por una especie de Puerta Grande, situada justo enfrente de

la puerta de entrada. La tercera de las entradas monumentales era

utilizada por las autoridades.

Los combates en pareja, o

en grupo, solían celebrarse por la tarde, como el fútbol y los

toros. Un árbitro, ayudado por un auxiliar, hacía cumplir las

reglas de la lucha y si era necesario, empleaba una vara para poner

orden.

La música era un

elemento fundamental para marcar las fases del espectáculo, que

solía comenzar con un duelo entre dos jinetes a caballo, para que

después pasasen a combatir el resto de gladiadores, según las armas

y la experiencia.

Se conocen más de

quince tipos diferentes de gladiadores caracterizados por su

armamento y su forma de lucha. Generalizando es posible distinguir

dos grandes grupos de gladiadores, aquellos fuertemente armados con

un equipo pesado, y los que armados a la ligera, sacrificaban los

aspectos defensivos en favor de una mayor movilidad. Entre los tipos

más frecuentes y populares en la Hispania romana, tenemos a los que

siguen.

El retiarius intentará

inmovilizar a su contrincante, un secutor, lanzándole una red de

tres metros que llevaba atada a la muñeca, para después trincharlo

con un tridente, y si es necesario rematarlo con una daga. Esta misma

daga le servía para cortar la red de su muñeca en caso de

necesidad. Un largo brazalete que se prolongaba sobre el hombro le

protegía uno de los brazos.

El secutor, o

perseguidor, iba bien pertrechado, protegido con casto y gran escudo

para soportar las embestidas del tridente. El caso carecía de

viseras y adornos para evitar que la red del retiarius se enganche.

Su arma de ataque era una espada muy similar a la que utilizaban los

soldados de la legión. Buscaba la lucha cuerpo a cuerpo, donde podía

sacar ventaja de su superioridad armamentística, aunque el pesado

armamento dificultaba sus movimientos. Unos movimientos que irían

siendo torpes conforme el cansancio y la fatiga atacasen el cuerpo

del secutor.

El venator, aunque no

era propiamente un gladiador, participaba también en los juegos. Su

especialidad, la cacería de animales salvajes. Su entrenamiento

incluía diferentes artes cinegéticas: el tiro con arco, la jabalina

y el venablo. En la arena de Mérida las piezas más frecuentes eran

jabalíes, ciervos y toros.

El nombre "dimachaerus"

significa en griego, el que utiliza dos cuchillos. Su cabeza estaba

cubierta por un casco, las piernas con espinilleras y el torso por

una cota de malla metálica. Armado con daga o espada corta, su

especialidad era la lucha cuerpo a cuerpo.

El tracio presenta un

casco adornado con un grifo, se protege con un pequeño escudo o

rodela, y se arma con una espada corta de hoja curvada. Sus rivales

más habituales eran el myrmillo y el hoplomachus.

La cresta sobre su casco

es el identificativo del myrmillo, un luchador que cubría su brazo

derecho con un brazalete y la pierna izquierda con un espinillera

corta. Se protegía desde las rodillas hasta la barbilla con un gran

escudo rectangular que utilizaba para empujar a su oponente y

atacarlo con una espada corta.

Hoplomachus deriva del

griego y significa "el que lucha con armas". Su armamento y

su forma de combatir imitaba al hoplita griego. Portaba lanza, espada

corta y utilizaba varios elementos de protección; casco, espinillera

y escudo (hoplón). Su adversario solía ser el mirmillo, aunque

también se han conservado escenas en que aparece combatiendo a un

tracio.